ユーロも安くなってきたしってことで。

購入に際し、国内ではポリーニかマロッシのキットあたりの入手が容易であり、どちらにするか悩んだが前原商会(閉店しました)扱いのポリーニ製「177.0033 Polini RS50用19.5mm キャブキット」に決める。

マロッシもポリーニも使っているキャブレターは同じデロルトのPHBGだが、色々と違いがある。(買ってから気づいた点も多いが…)

口径 マロッシ-21mm、ポリーニ-19.5mm

インマニ側 マロッシ-フレキシブルマウント ポリーニ-リジット(マニホールド付属)

エアクリ側 マロッシ-フレキシブルマウント ポリーニ-ネジ式(アダプター付属)

オイルライン マロッシ-キャブ本体 ポリーニ-マニホールド

とまあ、色々と難しい。

ポリーニ製にした理由としては、50cc仕様で口径21mmは大きすぎる気がしたこと、付属品が素敵仕様な点、マニホールドが金属製なこと、50cc仕様(#80)と77cc仕様(#85)のジェットの2種類が付属するのもたいへんよろしい。

イタリアンなゴム製のフレキシブルマウントの耐久性にはちょっと疑問があった。(後日、バラしてみたところ品質は悪くないデス)

多少バリはあったが、実用上特に問題になる物はなかった。(イタリア製だしもっとひどいと思っていたが、国産品と変わらないレベル)

が、とりあえずリューターで加工を行う。角はになっている部分は丸くし、キャブとの接続で段付きにならないように削った。

そして、鏡面仕上げ(手抜き)にする。

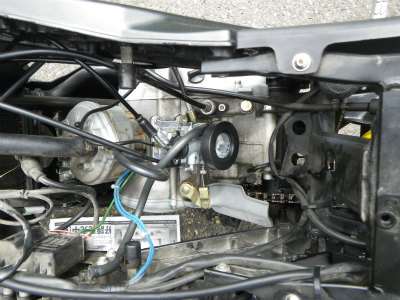

シートを外し、燃料タンクを下ろした。

Tuonoの燃料タンクは樹脂製で錆びることはないが、燃料満タンだと取り付け時にたわんで作業が困難になるので燃料は極力少ない方が良い。

キャブにホースやらワイヤーやらたくさん入っている様に見えるが、それぞれをたどっていけば分かるのでそれほど難しくない。

そしてここで問題発生。

なんせトルクス回せるドライバー持っていないので、ネジにマイナスドライバーを当ててハンマーで叩いて緩め、

あとはバイスプライヤーで挟んで除去する。再利用する気は全くない。

どう見てもエアクリーナーが付かない。

純正エアクリーナーはフレキシブルマウント。キャブのアダプターを使うと口径が合わない。アダプターを外すとネジのマウントだし、口径も数ミリ合わない。

調査するのに3日ほどかかったが、妙にでかいアダプターが決め手となり、このキャブキットのアダプターの口径ははデロルトSHA14と同じであることが判明。

ポリーニ(本国)のページではTuono50も対応と書いてあったが、Tuono50にSHA14キャブレター仕様はないんだがな〜。

そんなわけで、Tuono50(自前の)とRS50(AF1のサイトで見れる)の部品リストを眺めながらエアクリーナーをSHA14仕様にする方法を考える。

国内で入手できるか不安だっがが部品を注文したところ、普通に入手できた。

写真右上 Intake hose AP8220504 1200円

写真右下 Hose clamp D50-70x8* AP8102401 2000円

(平成23年5月の価格。将来的には変動すると思われる)

にしてもホースクランプ2000円って高くないか?

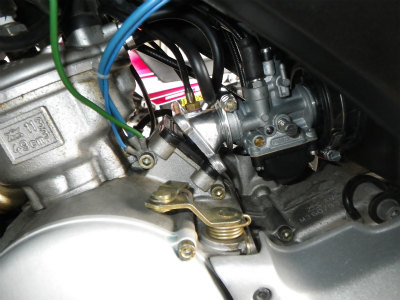

ワイヤー類の取り付けは付属のワイヤーでは長さが合わず、「くの字」のアダプターも含めて元のPHBN12のものを使用した。

あと、シリンダーヘッドから出てるキャブヒーターのホースは接続せず、そのままシリンダーヘッドへ戻す。

キャブ自体には取り付けたくなる差し込みがあるが、アレはオーバーフロー用の穴でアレに取り付けるとフロート室にクーラントが流れ込んで大変なことになる。

オイルラインはマニホールドに接続する。

さすがイタリア製品。油断できない。

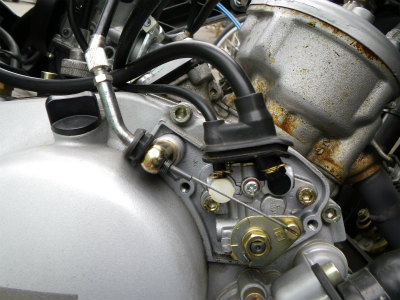

マニホールドの取り付け角度が合わない…。おおよそ10度くらいの隙間が空く。強引に付けようとするとエアクリのインテークホースが外れる。

社外エアクリをを付けるなら問題はないが…。

せっかく取り寄せた部品が無駄になるし、このキャブに合うエアクリ探すのも面倒だ。

フライス盤出動。厚さ10mmのアルミプレートを削り出す。無駄に約半日ほどかかったが、とりあえずできた。

切り屑だらけ…

くさび状のものを作るのは初めてだったのでかなり苦戦する。

角度はだいたい10度。精度は?

図面も書かずに適当に作ったから寸法だとかは非常にてきとー。

本来、定盤はこういう風に使ってはいけません。

ウチのは某社で処分されそうになったのを引き取ったえらく古く、ボロいので気にしない。

もうくさび形のスペーサーは作りたくない。

うまくいった。手がかかっただけにこの瞬間は感動ものだった。

ちなみに組み付けには、ステンレスボルトにアンチシーズ(かじり付き防止剤)を塗っている。

アクセル全閉時の位置と全開時の位置をマークに合わせるだけ。簡単。

出力が向上したのでスプロケットも13枚に変更。(ノーマル11枚)

スローとエアスクリューを調整。アイドリングは1500rpmくらいに設定

これで全ての作業が終了。

乗ってみたところ、全域でパワーアップしているのが体感できる(当たり前だが…)今まではパワー不足でエンジンが上まで回らないってことがよくあったが、平地ならばスプロケット13枚でも6速でレッドゾーン付近まで回るようになった。(10000rpmを超えた当たりから何かが共振するような音が聞こえるので怖いのであまり回さないが…)

それにしても、このキットは初心者向けとは言えない。まあ前原商会のページにも『「装着に慣れた方」以外お薦めしません』と書いてあるが…

さあて、次はボアアップか〜。