|

○アバンテ(2011)のハコ けっこうでかい。初回限定「Tシャツ付き」シールがまぶしい。 1988年に発売したアバンテの復刻モデル。 完全オリジナルではなく、いろいろな部分が改良されてたりする。 大きいところでフロントのジュラルミン削りだしナックルとかカーボンシャーシとか。 まあそのせいか、当時一タミヤのフラッグシップモデルであるイグレス44,000円を超えるお値段になっているんだけど… プラスチック部品については、当時物の金型に手を加えた物を使用しているような感じ。 部品によってはリブが追加されていたりする様だが…。けっこうバリが多い。 |

|

○ハコの中身 当時を再現したブリフターパック。 タミヤがブリフターパックやらなくなったのっていつからだったかな? 箱が小さくなり出ししたあたりか? 俺はブリフターパックはキライである。開けにくいし手切るし… ちなみに付属のTシャツのサイズはXLのみ。でかくて着れない… 初日は箱からカーボンシャーシのサイドに瞬間接着剤を流す(説明書指示) アルテコ(瞬間接着剤効果促進剤)噴いてから、ひたすら水研ぎで終了。 |

2日目

|

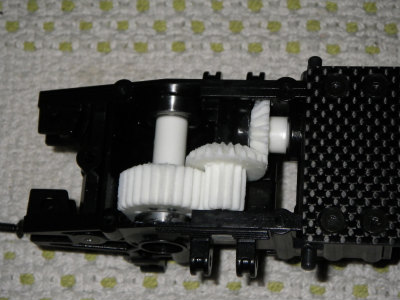

○フロントギヤボックス さすがに遊星式のギヤデフはコンパクトですばらしい。アンチウェアグリス使用との指示あり。 ギヤを組み合わせてみると、なぜか引っかかりがありスムーズに回らないため、ひたすらギヤのバリ取りを行う。が、しかしあまり改善されない…。ギヤ歪んでるのかかな? そもそもギヤがランナー付きの部品ってどうなのかな? 材質はグラス混入ナイロンの様だが、強度もちょっと不安だな… あと、真ん中のカウウターギヤのシャフトの太さが2mmしかなくビビる。 |

|

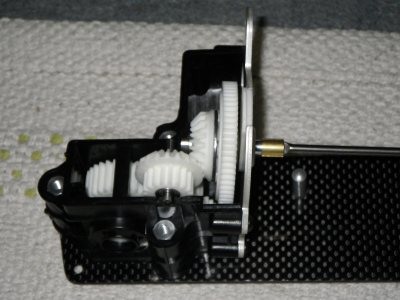

○リヤギヤボックス すでに説明書を無視しだしているが、気にしない。 センターデフとしてボールデフ内蔵のスパーギヤ。スラストワッシャーとデフプレート・ベベルギヤを瞬間接着剤で接着したら、デフの動作がやけに重くなった。それともアソシのデフルーブ使ったからか?謎。 全てのギヤを仮組みしたところ、またしても動きが渋い。スパーギヤのプラのスペーサーがキツイようなので削る。デフの締め付けネジが緩くてもきつくなる模様。 ギヤ周りがガタはあまり無く、むしろ全体的にキツイ。 |

|

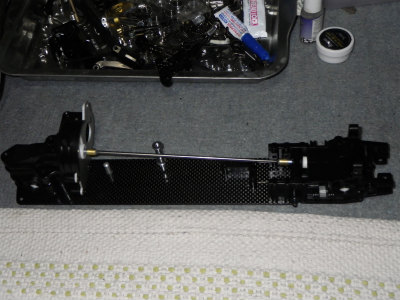

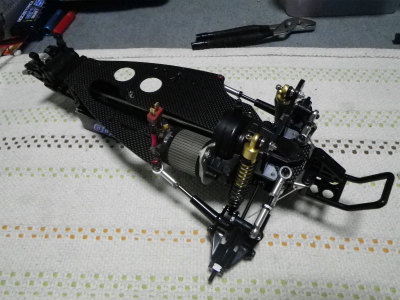

○ギヤボックス合体 ロアデッキとギヤボックスを合体させてみる。 今回はネジ類はプラスネジではなくボタンヘッドとかの六角レンチ物を使用。タッピングビスはすぐダメになるので使わない。チタンは高いから使えない。 ギヤボックスとかはかなり硬いのでタップを切った方が楽だと思う。 注文したネジ類がまだ到着していないので、ここで終了。 |

3日目

|

○足回りとか小物類 まだネジ類は来ない。というわけで、組めるところから組んでいく。 ダンパーステーすげー分厚い。さすが3.5mm厚。おーばーすぺっくじゃないのか。 アルミ製のボールジョイントはいろいろ不安。 |

|

○ボデー塗装 ボデーも先に塗装してしまう。1つめは純正色のメタリックブルーで。 アンダーカウルは黒にしてみた。 プラス1!ボディキャンペーンでハガキを出せばもう一枚ボディが来るので、ソッチはオリジナル塗装の予定。 尚、窓部分のマスキングは付いてこないので、自分でマスキングテープを貼って切らなければならない。 |

4日目

|

○ダンパー組み立て ネジ類は…以下同文 ダンパーはアルミ製のCVAダンパーとしか言いようがない。 オイルは標準で#600。ピストンは標準で3つ穴を使用。現行のCVAダンパーとかTRFダンパーと比べるとピストンの径が小さい。ピストンの取り付けにはシムを挟んでガタ取りを行う(なんと説明書指示) シリンダーと仮組みしてみると、またしても動きが渋い。というわけでピストンもバリ取りを行う。 Oリングは1個。ダイヤフラムも見たことがない専用の茶色のダイヤフラムを使う。 組み立てはダイヤフラムとキャップのサイズに余裕が無くキツイ。1本はオイルぶちまけた。 力業でねじ込む感じ。 |

|

○ダンパー比較 そのへんにあったDF03用のでっかいTRFダンパーと比較してみた。 長さがけっこう違う。アバンテフロント用はツーリングくらいのストロークしかないぞ? バネはアバンテ用がかなり硬い。硬すぎないかな?車重が重いからいいのか? 互換性とか全く考えていないバネ先端のテーパー具合とかが素敵。 |

5日目

|

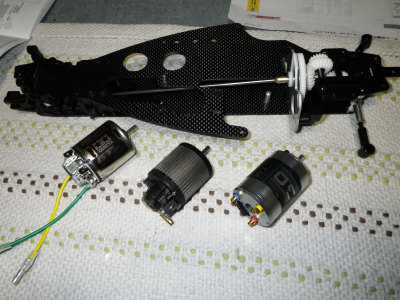

○モーター選び 左:標準ではゴールド缶にAVANTEと書かれたGTチューン(25T)が付属。タミヤカスタマーセンターでも取り扱わない限定仕様。 当時の付属モーター「テクにゴールド」はさすがに復刻できなかったらしい…。事前アナウンスでは「テクにゴールドと特性近いモーターを…」って話だった気がするんだけどな〜。そもそもスポチュンよりも遅くなかったか?GTチューンって。 中:当時タミヤ最強のモーター「ダイナテック02H」缶がヒートシンクな素敵モーター。専用ブラシを使う。ローターが2種類あったけど何が違ったのか詳しく知らない。 今の基準で考えると磁石がかなり弱い。 右:RC10B4に積もうと思って買ったスピードパッションのブラシレスモーター まあ。アバンテに積むと車体を壊す原因になるのでやめておく。 というか積めるのか?スペース的に。 |

|

○試しに付けてみた ブラシレス付けてみた。付かなくはないようだが、シャーシとかサーボとかに干渉しそうな気配が… そう言えば気がついたらアッパーデッキ付いてる… |

6日目

|

○結局… ダイナテック02Hにしてみました。 ピニオンは標準で22Tが付属していたが、ギヤ比については説明書に書いていない。 ネットで調べると8.33とのこと。ハイギヤ過ぎるので手持ちで一番小さいピニオン18Tを付けてみた。これでギヤ比は10.18になるはず。まだ高いかな? 1991年のRCガイドブックによるとイグレスは17T、18T、19T、20Tの4個のピニオンが付いていたようだ。 それにしても謎なのがカタログではアバンテ2001のギヤ比が9.07になっているんだが、どうしても計算が合わない。もしかして誤植か? 今日はモーターへのケーブルとショッキーダイオード取り付け、アンプとかのハンダ作業で終了。 |

7日目

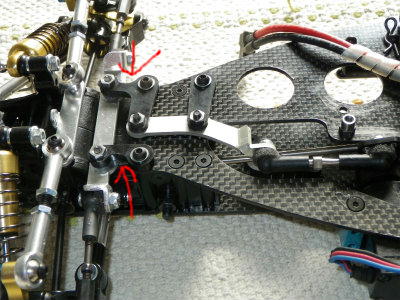

|

○後ろ足組み上げ リヤ周りと組んでみる。部品単位ではすでに組んであったのですぐに完了すると思ったが…。 スタビライザーの取り付け金具を「少しねじる」と説明書指示。これが微妙に難しい。 さらにターンバックルを使っていないアーム類の長さの調整とボールジョイントの向きに手こずる。 |

|

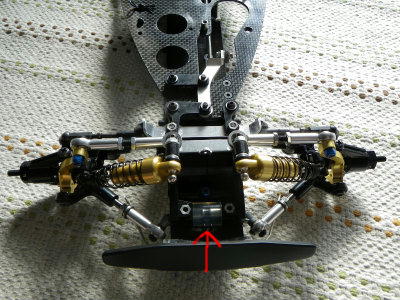

○リヤアームのキャスター角の変化 伸びてる状態。けっこうキャスター角がついてる。 そういえばスキッド角ってこの車だとどうなるんだろ? |

|

フルボトムするとキャスター角が大変なことに… 走りにどう影響するのだろうか?たぶんダメなんじゃ… 後継機であるバンキッシュ、アバンテ2001、イグレスではロアアームの取り付け位置(モーター横赤ナットで止まっている部分)がアッパーデッキではなくロアデッキに変更されてるしな〜。 ちなみにキャンバー角はストロークしても、それほど変化しないみたい。 |

|

○リヤダンパー取り付け ダンパーも取り付け完了。 バネは硬いんだけど、ダンパーオイルが柔らかいような感じがするが。 まあ走ってみないと分からない。 |

|

○リヤブロック完成 とりあえず後ろは完成。意外と時間がかかる。 フロントも、と思ったがまたしてもネジ不足発生!他にも不足物資が出てたのでネットで注文しました。 |

8日目

|

○アバンテの中の人製作 資材不足のためできることから。というわけでドライバー人形を作ってみた。 軽量化?のためネジは全く使えないなぜか持ってる「マイナス頭のジュラルミンのタッピングビス」を使用。 フルフェイスヘルメットでシールド付きのドライバーはアバンテにのみ搭乗するタミヤでも特別なドライバーだったりする。 同系のバンキッシュは顔が見えるタイプだし(一般ドライバー?)イグレスは無人だし。 キミはランナーの刻印に「1990」とあるのでアバンテ2001の人かな? |

|

○中の人塗る プラモ用の塗料はほとんど弟にエアブラシごと譲ったので、適当に手持ちの塗料を使った。 ヘルメットはミニ四マーカーシルバー。 スーツはポリカーボネード用オレンジ。 黒はタミヤのセミグロスブラック(なぜか黒だけはブラック、セミグロスブラック、フラットブラック3種類あった) 背もたれはガンダムカラーのなんとかブルー |

|

○タイヤを組むぜ タイヤを組んだ。近代改修の一つでインナーが付属してた。 最近すっかり忘れていたけど、昔のタミヤのバギータイヤはやけに硬くホイルにはめるのがすごく大変だった。指が痛い…。 カムロック部分も組んだ。工具なしで外せるのは便利だし、緩むことは無さそうな機構だと思うが…カムロック側の雌ネジもプラスチックなので、経年劣化でぶっ壊れそうだ。 滝博士も「締めすぎると壊れる」と語ってたし。 |

|

○タイヤ組み上がったぜ 指が痛いので作業終了… |

9日目

|

○フロントブロック組み立て 組める部分は先に組んであったので、サクッと組み上げ完了。 なんか不思議なフロント周りだ。 特に削りだしナックルの形状は複雑すぎ。確かに再現は無理っぽい。 背後に見えるボッシュの電動ドライバーは組み立て分解の必需品。 |

|

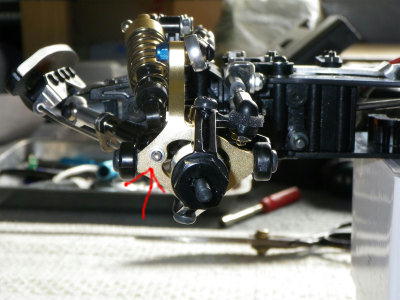

○フロントナックル横から ストロークしてもそれほアライメントは大きく動かない感じだ。 そもそもストロークが短いぞ。 矢印の部分のネジは組んでるとき意味が分からなかったが、どうもステアリングのパンプストッパーみたいな物のようだ。ホイルと干渉でもするのか? ステアリングのピロボールにはダストカバーを付けてみたが…。足回りもボールだらけだしここだけやってもな〜という感じだが気にしない。 |

|

○衝撃吸収機構 矢印の所にあるのが衝撃を吸収するウレタン(たぶん)。 サスアームに前方から衝撃が入るとアーム前側にリンクしたロッキングアーム(ダイキャスト)を支点としてがウレタンが「ぐにゃ」と曲がり(注:潰れではい)衝撃を吸収するらしい。 以降の同系機には搭載されていないので効果は?だったのだろう。 実はこの辺からナットの色が変わったりしている。 |

10日目

|

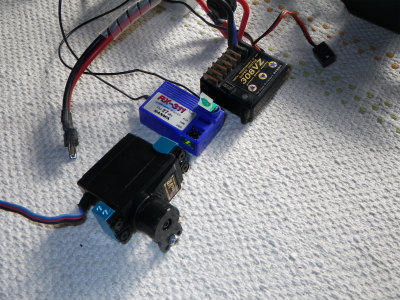

○メカを準備せよ! サーボ サンワ ERG-VR スピード重視のアナログサーボ。VBと併せて特価になっているの事が多いので数個持ってる。 これはRC10B4から外したやつ。 受信機 サンワ RX-311 普通のFM受信機。2.4GHzまでは手がでないぜ。 アンプって言うかESC サンワSUPER VORTEX 308VZ かつてサンワが誇った(気がする)ハイエンドESC。周波数の変更とかいろいろできるが、何ができるのか忘れちまったぜ。サイズはとても大きい。 |

|

○サーボの補強を サンワのサーボはよく耳が折れる。(少なくとも俺は折る) 特に電動ツーリングでも数多く破壊したな〜。エンジンはゴムとハトメ噛ますので意外と折れない。 そんなわけでサーボをがっちり押さえ込むサーボステー(どこ製かは忘れた)とイーグルのサーボ取り付けネジ(5mm穴用)を使って万全の体制だ。 サーボセイバーはハイトルクサーボセイバーしかない! |

|

○サーボ取り付けとステアリングリンケージ ダストカバーも付けたし、余ってたチタンターンバックルも付けたんだが… 矢印当たりの強度がすごく心配。サーボ周りの剛性も高いし、サーボセイバーも強化品だし、この辺から壊れそうな予感。 というかステアリングのプラスチックの部品グニャグニャでガタガタなんだけど、どうにかならんのかな? |

|

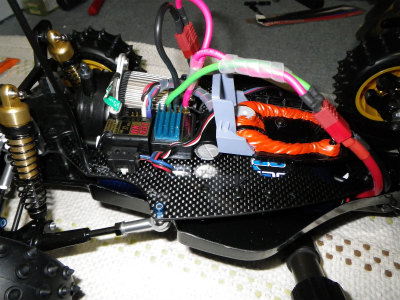

○ESC積んでみたぜ? 予想以上にメカ済みスペースが少ない。アバンテの人が邪魔。 ESCも無駄に場所を取りすぎるので、受信機を小さいRX431に変更して積んでは見たが… この積み方だと受信機とボディが干渉することが判明。 どう考えても良い積み方が思いつかないので、ESC変更決定。 |

11日目

|

ESC搭載完了 手持ちで一番小さいKOのVFS-1を付けることにする。ハンダ作業してから搭載。 首ナシドライバーも付けて位置確認。 12ゲージの線とかキライだよハンダしにくい… KOのESCの説明書によると専用コンデンサーとか専用ショッキーダイオード付けないと壊れると脅し文句があるんだけど、必須なら本体に内蔵しとけよと思うのがだめですか? 少なくともコンデンサーは普通の電解コンデンサなんですけど… |

12・13日目

|

○デカール貼り アバンテ製作もついに佳境 デカールは自分で切って貼るタイプのもの。最近は面倒がってラリーカーとか完成済みボディを買ってしまうくらいなのでデカールは得意ではない。 デカールはオリジナルとはちょっと違うらしいがよくわからん。 そんな感じで、デカール貼りに2日かかる。 それにしてもコックピットがでかい。そして「UV PROTECT」が謎。 そういえばどこかに「HYPER CAM ENGINEERING」と書いてあるがアバンテのカムと言えばカムロックホイルのことか? |

|

○アンダーカウル補強 アルミグラステープを見つけたのでとりあえず補強しておいた。 何せすぐボロボロにしそうだから… |

|

○最大舵角 フルステア状態。舵角たりない? そういえば、ハイトルクサーボセイバーとアバンテの中の人が少し干渉しているんだった。 忘れなければ後で直そう。 |

|

○完成 2週間近くもかかってしまった…。学生の頃なら車体1日、塗装1日、デカール貼り1日の計3日で終わっていたんだけどな〜。 まあ、あとは走らせるだけ…なんだがシンタニにはいつ行けるのやら… |

完

オプションパーツが出たら続くかも…